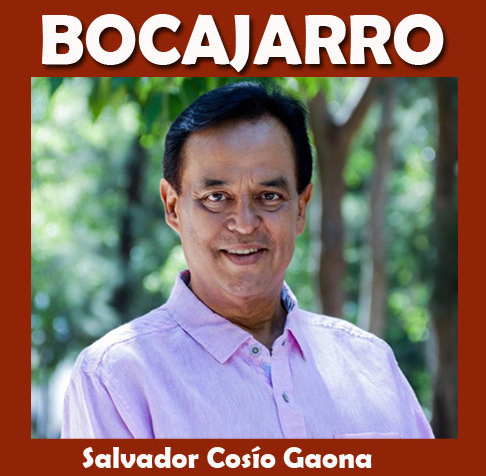

(*)

José “Pepe” Mujica fue —sin lugar a dudas— el emblema de una forma distinta de hacer política: una que no nace del cálculo ni del ego, sino de la convicción profunda de que servir no es servirse, y que gobernar no es mandar, sino representar. El ex presidente uruguayo falleció esta semana, y con él se apaga, al menos físicamente, una de las últimas luces que alumbraban con integridad el oscuro túnel de la política latinoamericana.

En esta época de simuladores profesionales, de demagogos de escaparate y tecnócratas de saliva hueca, recordar la vida de Mujica es más que una elegía; es una obligación moral. Porque su legado no está en las cifras macroeconómicas ni en los logros administrativos, sino en su ejemplo. Mujica hizo de la austeridad una bandera sin populismo, de la coherencia un escudo sin arrogancia, y de la humildad una forma de resistencia ética frente a los excesos del poder.

Campesino por elección, guerrillero por necesidad histórica, preso por convicción y presidente por consecuencia natural de su trayectoria, Mujica fue un político sin dobleces. No necesitó máscaras ni discursos pomposos: su palabra era sencilla, pero certera; su vida, austera pero firme; su legado, profundo aunque sin estridencias.

Lejos del caudillismo mesiánico que ha manchado buena parte de nuestra historia regional, Mujica transitó del fusil a la tribuna, de la celda al estrado presidencial, y de ahí, de nuevo, al campo. Como si el poder no le hubiera alterado ni el paso ni el alma. Porque, en el fondo, nunca dejó de ser lo que fue: un hombre del pueblo que jamás dejó de escuchar al pueblo.

No fue infalible ni pretendió serlo. No reformó a fondo el sistema económico ni se inmortalizó con monumentos. Pero tampoco cayó en la tentación de eternizarse en el cargo ni de traicionar su ideario. Su mandato fue una lección de sobriedad política, de sentido común institucional. Escuchó más de lo que vociferó y cuando habló —como en su célebre intervención ante la ONU en 2013— lo hizo desde las entrañas, sin libretos ni poses, con la fuerza de quien no necesita adornar la verdad porque la vive.

Desde su chacra en las afueras de Montevideo, acompañado por su compañera de vida, Lucía Topolansky, Mujica nos mostró que se puede ejercer el poder sin corromperse, que se puede liderar sin olvidar de dónde se viene. Mientras otros gobernantes viajan en jets, rodeados de aduladores y vanidades, Mujica cultivaba flores y conducía un viejo escarabajo. Porque entendía —y lo decía con naturalidad— que hay millones que viven mucho peor, y que gobernar es, precisamente, no perder de vista eso.

Impulsó reformas profundas en derechos humanos y libertades individuales —como el aborto legal, el matrimonio igualitario o la regulación del cannabis— que le valieron críticas, pero también el respeto de quienes entendieron que se necesita valentía para legislar con principios, no con encuestas.

Hoy, su partida obliga a mirar de frente una dolorosa pregunta: ¿cuántos líderes en América Latina pueden decir que no se traicionaron a sí mismos ni a su pueblo? ¿Cuántos pueden caminar por las calles sin miedo a los reproches o las miradas acusadoras? Pocos, muy pocos. Porque Mujica no fue una anomalía: fue un recordatorio incómodo de lo que debería ser la normalidad.

La política, decía él, debería ser una herramienta para buscar la felicidad colectiva, no un trampolín para satisfacer ambiciones personales. Y esa visión, tan sencilla como poderosa, debería estar escrita en mármol en cada congreso, en cada palacio de gobierno de nuestro continente.

Hoy, que la política parece infestada de improvisados, de oportunistas, de simuladores con discurso de redención y conducta de rapiña, se vuelve imprescindible rescatar el ejemplo de Mujica no como un santuario a venerar desde la distancia, sino como un espejo donde se midan quienes aspiran a representarnos.

No basta con autoproclamarse del pueblo mientras se goza del privilegio con desenfreno. Mujica no necesitó propaganda para parecer humilde: lo era. No temía a la crítica, porque jamás traicionó su vocación. No ondeaba banderas ajenas: él mismo era la bandera.

Se ha ido el más pobre de los presidentes, sí. Pero, acaso, también el más congruente. Su muerte no debería ser solo motivo de duelo, sino de reflexión y compromiso. Que su semilla caiga en tierra fértil. Que su nombre no sea consigna vacía, sino inspiración viva. Que su legado no se marchite entre homenajes huecos, sino que retoñe en nuevas generaciones dispuestas a entender que la política es —debería ser— el más noble de los oficios.

opinion.salcosga23@gmail.com

@salvadorcosio1

(*) Salvador Cosío Gaona. Es Abogado por la U de G, con estudios de posgrado en Administración Pública, Economía Política, Economía del Sector Publico, Administración Municipal, Finanzas Publicas, Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Financiamiento para el desarrollo y Políticas Publicas, en diversas instituciones. Tiene el Grado de Doctor en Derecho con la distinción Maxima Cum Laude en la Universidad Complutense de Madrid en España.